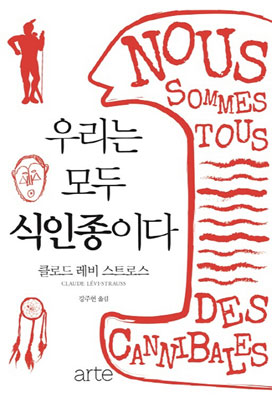

다소 과격해 보이는 제목을 내건 이 책은 구조주의 인류학자 클로드 레비스트로스(Claude Levi Strauss, 1908~2009)가 1989년부터 2000년까지 이탈리아의 일간지 ‘라 레푸블리카(La Republica)’에 게재했던 글들을 묶어 2013년에 발간한 그의 유작이다. 1908년 벨기에 브뤼셀에서 출생하여 2009년 프랑스 파리에서 세상을 떠나기 전까지 한 세기를 살면서 레비스트로스는 학문의 영역에서뿐만 아니라 사회에 참여하는 실천적 학자로서의 면모도 보여 주었다. 무엇보다 그는 구조주의를 확립함으로써 유럽의 사상적 지평에 한 획을 그었다. 그는 ‘문명’과 ‘야만’사이의 경계는 모호하며, ‘과학적 사고’가 문명이라는 이름 아래 비(非)서구의 사유를 미개한 것이라 판단하고, 이를 배제하며 억압해 온 역사 속 서구 중심적 사유 방식이 대단히 특수한 근대적 정치학의 산물이었다는 점을 일깨워 준다.

이 책은 이러한 인간의 심층적 사고 구조의 보편성이라는 문제에 천착해 온 레비스트로스의 사회와 문화에 대한 통찰력을 잘 보여준다. 이 책은 그의 17편 글 가운데 유일하게 1952년 ‘레탕모데른(Les Temp Modernes)’에 기고한 ‘산타클로스의 처형’이라는 짧은 에세이로 시작한다. 저자는 1951년 프랑스에서 산타클로스가 종교적으로 공개 화형을 당했던 사건을 통해 크리스마스와 산타클로스가 최근의 발명품임을 지적한다. 또, 이것을 다른 비서구 사회에서 나타나는 통과의례 및 입문의례와 관련시키면서 현상적 사실의 이면에 놓인 의미들의 구조적 유사성을 보여준다. 비서구 사회의 대리모 출산, 장신구, 예술가, 식인풍습 등을 현대 서구 사회에서 나타나고 있는 여러 사회현상들과 병치시켜 분석하면서 “미신적 풍습과 과학적 지식에 기반을 둔 행위 간의 경계는 생각만큼 명확하지 않다.”라고 주장한다. 나아가 그는 인간 본성에 역행하는 것으로 보이는 원주민들의 ‘야만적인’ 관습에 대한 부정적인 시선은 거두어지지 않았다고 강조한다. 이처럼 레비스트로스는 ‘문명사회’가 현재 당면한 문제들을, 관련된 다양한 민족적 사례들에 견주어 분석함으로써 여러 다른 관점이 있음을 보여주면서 우리의 사고의 폭을 넓힐 수 있도록 인도한다.

그는 누구나 자신의 관습에 속하지 않는 것은 야만적인 것이라고 부르지만 “내적인 맥락에서 이성적 추론으로 설명되지 않는 신앙이나 풍습은 없다.”라며 사실을 인식하게 되기까지 우리는 오랜 역사적 시간을 거쳐 수많은 시행착오를 거쳐 왔다고 전한다. 이는 오래 전 서유럽인과 원주민의 세계가 조우할 때 두 세계의 “정신구조가 확연히 달랐기” 때문이다. 레비스트로스는 원주민들이 신화적 기원에 기반을 두어 이질적인 존재들을 향한 “열린 마음”의 가치를 알고 있었던 반면, 서구인들은 새로운 문화나 타자를 기존 서구 유럽 사회의 신앙과 신념을 유지하는데 방해가 되는 골칫거리로 인식했다고 본다. 이러한 서로 다른 세계, 그 다른 정신 구조의 조우에서 결국 하나의 세계관이 우위를 점하고 우리의 사고에 깊은 영향을 미쳐왔음은 주지의 사실이다. 그러나 서구-비 서구의 사유 구조에 근원적 차이가 없다는 레비스트로스의 통찰력은 과학과 이성이라는 시선 너머에 존재하는 다양한 시각들을 이해할 수 있게 해준다.