많은 이들에게 위로와 감동을 선사한 <굿 윌 헌팅(Good Will Hunting)>(1997)의 감독 구스 반 산트는 스스로 동성애자임을 밝혔다. 그런 그는 부랑자, 외톨이, 성소수자와 같이 사회에서 외면당하는 이들의 이야기를 영화로 대변한다. 그는 삶과 죽음, 사랑과 외로움, 방황과 성장을 영화 속에 자전적으로 녹여낸다. 독특한 영상미와 교차편집, *롱 테이크 기법 등 그만의 실험적 연출로 담아낸 소외된 인간들의 울부짖음은 관객에게 큰 울림을 준다. 앞으로 소개할 두 편의 영화를 통해 구스 반 산트가 아웃사이더를 사랑한 방법에 대해 알아보자.

[성장 없는 ‘로드’ 무비]

끝을 알 수 없을 정도로 길게 뻗은 도로 위, 한 남자가 서 있다. 그 남자의 이름은 ‘마이크’, 이내 그는 발작하더니 쓰러져 잠이 든다. 기면 발작증을 앓고 있는 마이크는 하루에도 몇 번씩 잠에 빠져든다. 어린 시절 떠나버린 엄마를 떠올리면 마이크의 발작은 시작되고, 엄마와 함께였던 시절의 꿈을 꾼다. 그러나 깨어나면 언제나처럼 마이크는 길 위에 있다. 마이크에게 목적지는 없다. 그는 그저 ‘길’을 돌아다니고, 그 길 자체가 그의 목적이다. 가족도, 기댈 곳도 없던 마이크에게 길은 집이자, 삶이다.

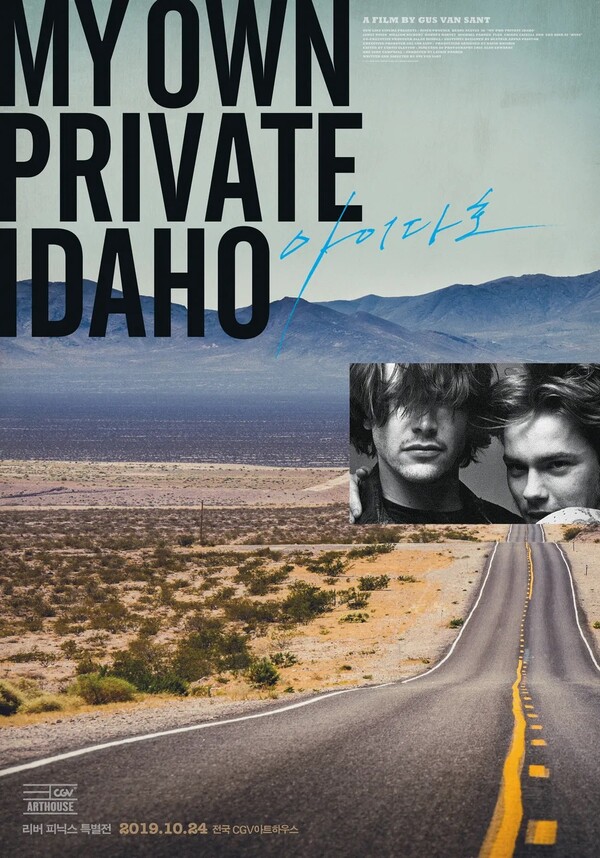

마이크는 길거리에서 몸을 팔며 생계를 유지한다. 그러던 중, 자신처럼 몸을 팔며 지내는 ‘스콧’을 만난다. 스콧은 시장의 외아들로 단순 반항심에 가출한 것이었다. 둘은 ‘밥’이라는 남자 아래에서 다른 부랑자들과 함께 지낸다. 스콧은 친아버지보다 밥을 사랑하며, 그를 아버지처럼 존경했다. 그들은 폐가에 살면서 강도질로 돈을 벌었지만 행복했다. 미국 사회의 언더그라운드 문화와 일탈에 관한 이야기를 담아낸 <아이다호(My Own Private Idaho)>(1991)는 희곡 『헨리 4세』를 기반으로 하고 있다. 망나니처럼 살아가던, 그러나 언젠가 한 나라의 통치자가 될 ‘헨리 왕자’는 한때의 방황으로 부랑자들과 어울리는 스콧에 투영된다. 헨리 왕자와 어울려 다니는 ‘폴스타프’는 스콧이 계속해서 일탈을 저지르며 자신과 함께하도록 꼬시는 밥의 모습으로 나타난다.

시장의 아들, 말 그대로 상속자였던 스콧은 언제든 돌아갈 수 있는 따뜻한 집이 있었고, 언젠가 돌아가야 하는 책임이 있었다. 그러던 어느 날, 아버지의 건강이 악화했다는 소식을 들은 스콧은 부랑자 생활을 그만둬야겠다고 결심한다. 그 전에 마지막으로 마이크에게 어디론가 떠나자고 제안하고, 마이크는 엄마를 찾기 위해 아이다호주(State of Idaho)에 사는 형을 찾아가자고 한다. 그렇게 아이다호주로 향하던 둘은 오토바이 고장으로 도로 위에 멈춰 선다. 익숙한, 일그러진 얼굴 같은 이 도로는 영화의 시작에서 마이크가 홀로 서 있던 그 도로다. 둘은 그 도로 옆에서 하룻밤을 보낸다. 우물쭈물하던 마이크는 어느새 커져 버린 자신의 마음을 스콧에게 고백한다. 그러나 스콧에게서 돌아온 건 우정과 위로뿐이었다. 몸을 팔 때만 남자에게 사랑한다고 말한다는 스콧에게 마이크는 말했다. “널 사랑해, 하지만 나에게 돈을 내지 않아도 돼.” 대가 없는 사랑, 우리에겐 당연한 일이 마이크에겐 그렇지 못했다. 감독은 우리에게 ‘정상적인 사랑이란 무엇인가?’라는 질문을 던진다. 동성의 사랑을 스콧은 이해하지 못했지만, 마이크는 그동안 스콧이 여자에게 보냈던 사랑보다 훨씬 섬세한 사랑을 하고 있었다.

마이크의 엄마를 찾던 중 만난 여성과 사랑에 빠진 스콧은 마이크와 부랑자 무리를 떠나 집으로 돌아간다. 시간이 흐르고 둘이 마주한 건 장례식장이다. 스콧의 아버지와 밥이 비슷한 시기 세상을 떠나고, 둘의 장례식은 같은 곳에서 열린다. 엄숙한 분위기의 스콧 가문 장례식과 달리 밥의 장례식은 요란스럽다. 한때 친구였던 서로를 바라보는 마이크와 스콧, 스콧은 이내 차갑게 눈을 돌린다. 그리고 다시 그 도로 위, 마이크는 또다시 잠에 빠져들며 영화는 끝난다. 스콧과 마이크는 같은 길을 걸어가는 듯 보였지만, 그 방향은 정반대였다. 스콧은 방황 끝에 성장했지만, 방황이 인생의 전부였던 마이크는 몸만 어른일 뿐, 아직 소년이었다. 감독은 성장 영화를 찍어내는 데 도가 텄다. 그러나 그가 그려낸 로드 무비의 큰 특징은 고난 끝에도 완전한 성장이 이루어지지 않을 수 있다는 사실을 담는다는 것이다. ‘어른이’, 마이크를 비롯한 수많은 이들이 소년 시절의 자신을 품고 살아간다.

[뒷모습의 표정은 이렇다]

구스 반 산트는 ‘길’에서 나아가 ‘걷는 것’에 집중한다. 다음으로 소개할 <엘리펀트(Elephant)>(2003)는 러닝타임 내내 걸어가는 인물들의 뒤를 따라간다. 어느 순간 관객은 대사가 아닌 그들의 뒷모습에 압도된다. 감독이 그들의 뒷모습을 바라본 이유를 알아보자.

“죽기 싫으면 저리 꺼져.” 평소와 다를 거 없는, 지극히 평범하고 화창한 날이었다. ‘존’은 학교 건물을 나서다 무장한 ‘알렉스’와 ‘에릭’과 마주쳤다. 그게 다 뭐냐는 존의 물음에 돌아온 대답은 꺼지라는 말뿐이었다. 그렇게 알렉스와 에릭이 학교로 들어가고 비극이 시작됐다. <엘리펀트>는 1999년 콜럼바인 고교 총기 난사 사건을 배경으로 하고 있다. 해당 사건은 당시 미국 역사상 가장 치명적인 총기 난사 사건이었으며, 수많은 모방 범죄를 양산했다. 부모의 무관심, 나치즘, 왕따, 록 뮤지션 ‘마를린 맨슨’, 청소년들의 약물 항우울제 사용, 인터넷, 비디오 게임과 영화의 폭력성 등이 사건 발생에 영향을 미친 요인으로 화두에 올랐고, 감독은 이 중 일부를 영화 속에 차용했다. 또한, 감독은 각색을 통해 사건에 의미를 부여하기보다는 해당 사건 자체를 담담하게 지켜본다. 특히 롱 테이크 기법을 이용해 촬영된 장면들은 관객으로 하여금 그들이 사건의 제3자가 돼 묵묵히 관조하게 한다.

알렉스와 에릭이 계획적인 살상을 벌인 이유는 무엇일까? 알렉스는 노골적인 괴롭힘을 당하고 있었고, 에릭은 그의 남자친구로 학교의 아웃사이더였던 것이 사건의 발단이었다. 에릭은 교장에게 총구를 겨누며 본인들의 왕따 문제를 제대로 해결해주지 않았음에 분노를 표출한다. 비단 왕따 문제뿐만은 아니었다. 그저 괴롭힘이 원인이었다면, 그들과 같은 처지인 왕따 ‘미쉘’을 죽일 이유도, 학살을 끝내고 알렉스가 에릭을 죽일 이유도 없었을 것이다. 그들 사이에는 진정한 소통이 이루어지지 못했다. 아이들은 저마다의 속내를 숨기고, 카메라는 그저 그들의 일상을 영원한 사진처럼 담는다. 모두를 죽인 알렉스는 결국 완전한 개인이 됐다.

제목 <엘리펀트>의 의미를 생각해볼 필요가 있다. 영화의 그 어떤 부분도 ‘코끼리’에 관한 이야기는 없다. 그 의미는 ‘맹인모상(盲人摸象)’과 ‘거실의 코끼리(Elephant in the room)’로 해석의 실마리를 찾을 수 있다. 우선 감독은 맹인에게 코끼리가 서로 다른 것으로 느껴지 듯, 여러 시각에서 사건을 좇으며 각자가 다르게 바라보는 그날의 이야기를 전한다. 학교로 들어가던 알렉스와 에릭을 마주친 존의 뒷모습과, 그런 존을 지나치는 알렉스와 에릭의 뒷모습은 같은 상황이지만, 전혀 다른 분위기를 내뿜는다.

다음으로 서양의 우화 ‘거실의 코끼리’는 명확하게 문제라고 모두가 알고 있지만 아무도 언급하거나 논의하고 싶어 하지 않는 논쟁적인 문제, 즉 불편한 진실을 뜻한다. 감독은 혼란스러운 10대 문화, 개인주의와 소통의 단절, 나아가 총기 난사 사건 그 자체가 지닌 껄끄러운 진실을 비춘다.

우리가 구스 반 산트의 영화를 보고 위로를 받는 동시에 불편함을 느끼는 것은 바로 이점 때문일 것이다. 그는 ‘내가 주인공이 될 수도 있는 영화’를 제작한다. 분명 영화임에도 지극히 현실적인 이야기. 그의 작품은 우리가 외면한, 외면 당한 것들에 시선을 돌리도록 만든다.

*롱 테이크(long take): 영화의 장면(shot) 구성 방법의 하나로 1~2분 이상의 시간 동안 장면 전환과 편집 없이 전후의 장면보다 유독 길게 찍는 촬영기법이다. 극 중 시간과 관객의 시간이 일치해지며 관습적 편집으로 이뤄진 장면들보다 좀 더 현실적이고 사실적이라는 생각이 든다.