홍익대학교박물관이 소장하는 <별과 달과 뜰>(1996)은 1970년대 한국 미술을 대표하는 ‘단색조 평면회화’의 흐름에 맞추어 활발한 활동을 했던 윤형근(1928-2007)의 초기 작품입니다. 이는 작가의 독창성이 두드러지는 단색조 회화로 변하기 전의 초기 화풍을 보여주는 동시에 혼란스러운 시대를 살았던 청년 윤형근의 내면을 엿볼 수 있다는 점에서 의미가 있습니다.

한국 추상미술의 선구자로 알려진 김환기(1913-1974)는 윤형근이 좋아하는 작가이자, 존경하는 스승이었습니다. 따라서 윤형근 작품의 많은 부분에서 김환기의 영향을 어렵지 않게 찾을 수 있습니다. 작가의 1960년대 중반 작품들에서 볼 수 있는 거친 마띠에르에 원색으로 표현된 점과 원은 스승의 영향을 나타내며, 1966년에 열린 작가의 개인전에서 평론가 이경성 선생은 구성적인 면에서의 두 작가 간의 유사점을 언급하기도 했습니다. 또한 그의 작품에서 70년대부터 2007년까지 나타나는 번짐 기법 역시 김환기 작품에서 볼 수 있는 특징적인 기법으로, 작가는 1970년대 ‘한국미술대상전’에서 대상을 받았던 김환기의 <어디서 무엇이 되어 다시 만나랴>(1970)에서 번짐 기법을 접하고, 그것의 영향을 받았음을 언급한 바 있습니다.

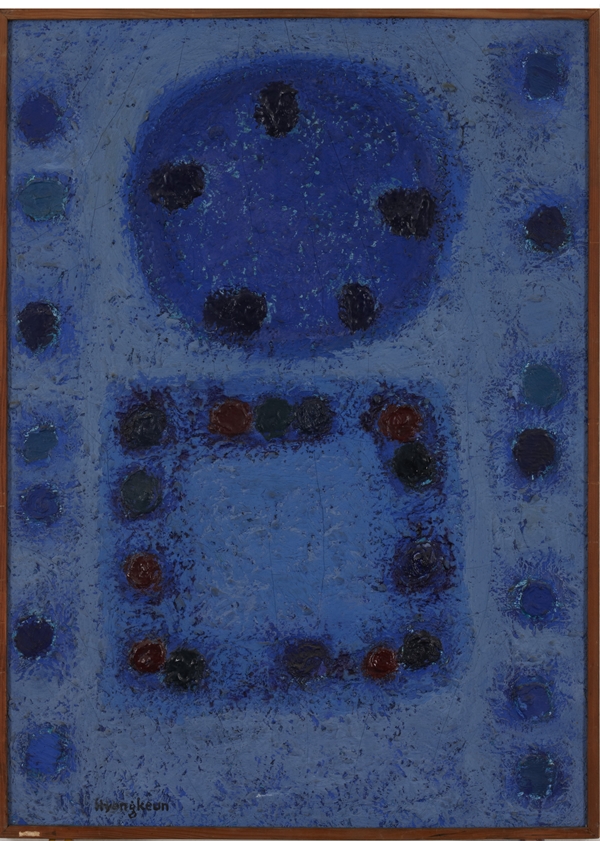

윤형근의 ‘별과 달과 뜰’ 역시, 김환기 작품의 특징인 푸른 색감에 색점을 떠올리게 하는 작품입니다. 그러나 다른 시대, 다른 삶을 살았던 두 작가의 인생처럼 푸른색이 주는 의미와 정서는 다릅니다. 넉넉한 가정 형편 속에서 미술을 배울 수 있었던 김환기와는 달리, 한국전쟁을 경험하고 이후 정치적 좌우 이념의 혼란 속에서 미술에 대한 끈을 놓지 않았던 윤형근의 청년 시절은 고단했습니다. 이렇듯 김환기와 다른 환경 속에서 미술공부를 했던 윤형근은 미학적으로 김환기의 미술을 공감할 수 없었고 자신의 작품에는 김환기 작품에서 느껴지는 아름다움과 같은 정서보다는 어두움과 절망이 있음을 고백한 바 있습니다. 이러한 작가의 고백은 별과 달이 아름답게 빛나는 고요하고 평온한 밤하늘이 아닌, 깊은 새벽, 어지러운 마음에 잠을 이루지 못한 작가가 먹먹한 마음으로 올려다온 밤하늘의 모습을 상상하게 합니다.